【統括部特集】“無資格・未経験からでも医療のプロフェッショナルへ” 統括部の導入研修を取材

2025.11.19

【来院見学や面接のご応募はコチラ】

こんにちは!チームここはじの葉山なつです🍀

いよいよ本格的に冬の季節⛄

最近はスーパーのお鍋コーナーの充実ぶりがすごいですね!

ラーメン屋さん監修のものや変わり種スープなど、魅力的な商品が多くてついつい悩んでしまいます♪

さて、今回は統括部特集!

未経験からのチャレンジ組が実に7割以上を占める統括部。

以前にご紹介した地域連携課と同様に、統括部でも「導入研修」と呼ばれるものを実施しているそうです。

地域連携課メディカルコーディネーターの導入研修はこちら

👉【MC特集】医療知識ゼロから挑戦できる?メディカルコーディネーター導入研修を取材

今回は、統括部でリーダーを務める桐ケ谷さんへインタビューをしてきました!

■ 導入研修の目的は「『○○事務』である前に『湘南第一病院の一員』として現場に立てる基礎づくり」

葉山:

統括部では、入職してすぐに実務に入るのではなく、座学中心による導入研修を実施していると伺いました。

どのような目的があるのでしょうか?

桐ケ谷リーダー:

統括部は、受付課・医事課に所属する医療事務と、管理課に所属する総務スタッフで構成されています。

どの職種からの入り口にせよ、「統括部スタッフ」として、多彩なキャリアプランを描きながら幅広く活躍してほしいと考えています。

特定の作業のみに没頭する「作業員さん」にはなってほしくないんです。

更には、統括部スタッフである前に、「湘南第一病院の一員」として、広く地域に貢献できるスタッフとして羽ばたいてほしいんですね。

そのためには、実務を覚える前に、当院の中で知っておくべきことを知ること、そして備えておくべき心構えを備えることを一番の目的としています。

そうした意味では、医療業界の経験者であっても未経験者であっても、スタートラインは皆同じだと考えています。

■ 過去の学びから大きく方針転換 ― 入職初日から始まるOJTに現場も新入職員も苦しんだ過去 ―

葉山:

いつ頃からそのような取り組みを始めたのですか?

桐ケ谷リーダー:

正直にお話しすると、「導入研修」と堂々と胸を張って言える仕組みを取り入れられたのはつい最近のお話なんです💦

地域サービス部門では既に、地域連携部の他、ライフケア事業部でも同様の仕組みを取り入れています。

そうした他部署の取り組みから学ばせていただきながら、ようやくながら統括部でも仕組みが整いつつある、というのが今の段階です。

葉山:

そうだったんですね!

良ければ経緯をもう少し詳しく聞かせてください👀

桐ケ谷リーダー:

他のブログでも少し触れられていますが、以前の統括部では、いわゆる「即戦力」を積極的に採用してきた経緯があります。

背景には、慢性的な人員不足と教育制度の未整備によって、「ヒト」よりも「人手」を欲していた職場環境があったんですね。

新入職員の方には、とにかく実務をいち早く覚えて一人工になってもらうことを優先してしまっていた結果、「作業=仕事」となり、仕事のやりがいや目的が見えづらい状況になってしまっていました。

教わる側も、教える側も、当時はとても苦しい思いをしていたと思います。

こうした状況を深く反省して、未経験者の積極的採用と共に、「人が育つ・育てられる環境をちゃんとつくろう」と方針転換を図ったのも、正直にお話しすればそう遠い過去の話ではないんです。

体制の変更と共に、チームの皆さんの理解と協力があって、職場環境や風土の改善は順調に進みましたが、仕組みの整備にはだいぶ時間が掛かってしまいました。

葉山:

なるほど、過去の学びの上に、今の仕組みが成り立っているんですね。

ぜひ、内容も詳しく聞かせてください!

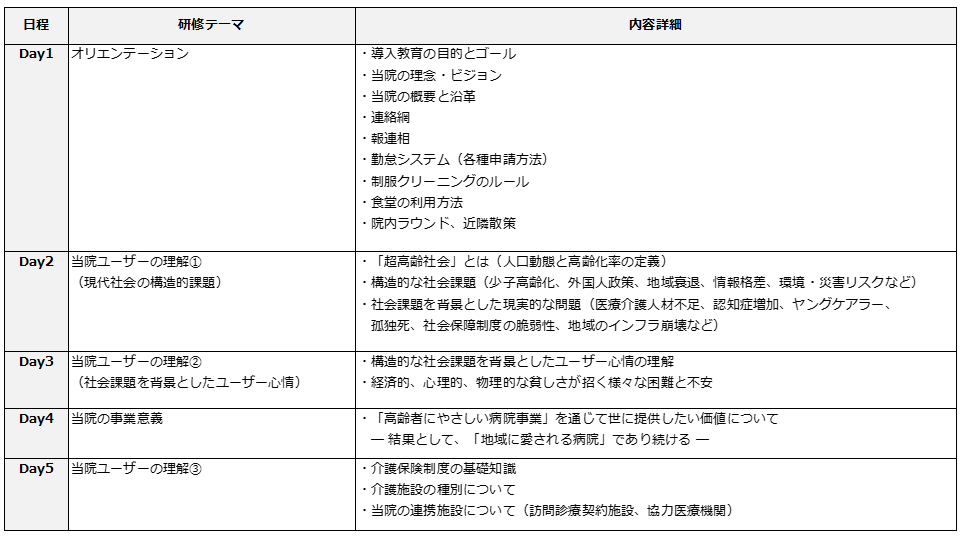

■ 実際の研修プランをご紹介!

【1週目:病院の理念と“ユーザーの心情”を知るところから】

葉山:

導入研修の1週目は、病院の理念や社会背景などの理解から始まるのですね。

桐ケ谷リーダー:

そうなんです。統括部に限らず、当院での仕事は、「ユーザーの抱える背景や心情にどれだけ深く寄り添えるか」によって対応の質が大きく変わります。

そのためにまずは、世の中のことやユーザーの置かれている境遇を理解すること、その上で当院の柱とする考えやスタンスを知ることが、全ての入り口となるんですね。

その他、安心して働いていただけるよう、院内各フロアの案内や、院外の周辺散策、職員としての当院内での過ごし方や就業上のルール等についての説明を最初に行っています。

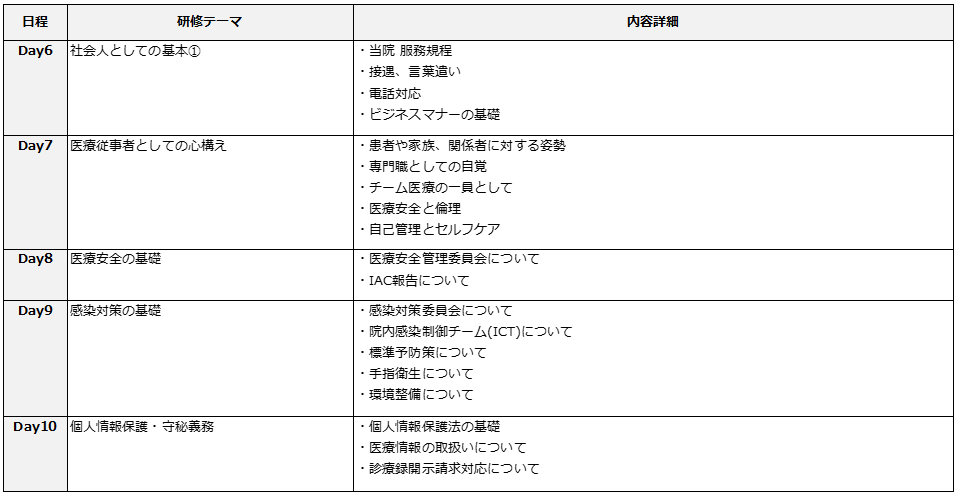

【2週目:社会人として・医療従事者としての心構えと基礎知識を身につける】

葉山:

導入研修にはビジネスマナー研修も含まれているんですね。

桐ケ谷リーダー:

はい、ここも非常に大切なパートです。

アパレル出身の私としては、特に力の入る期間でもあります(笑)

統括部スタッフは、患者さんやご家族はもちろんのこと、連携する介護施設や医療・福祉機関、協力事業者、行政機関など、様々な方と関わりながら仕事をしています。

経験者であろうと未経験者であろうと、お相手からすれば「当院を代表する窓口担当者」。その一挙手一投足が、当院に対する信頼とユーザーの安心に直結するんですよね。

だからこそ、接遇や言葉遣い、電話対応など、一定のビジネスマナーを備えておくことはもちろん、医療従事者としての心構えや、医療安全・感染対策・個人情報保護等に関する基礎知識もしっかり押さえておく必要があります。

「医療機関で働くのは初めて」という方でも、安心してスタートに立つことが出来るように丁寧にサポートしていきます。

ちなみに、2週目からは、当院を訪れる方のことや、当院診療の流れ、他部署の動きなどを知る目的で、配属部署を問わず総合カウンターでの受付体験も併行して行っていきます。

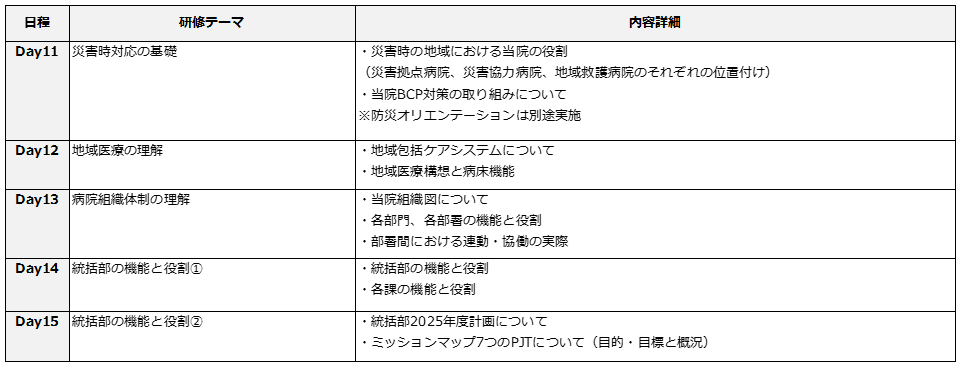

【3週目:地域における当院の立ち位置、当院の組織体制と統括部の役割などを理解】

葉山:

少しずつ、統括部らしい内容に移っていきますね。

桐ケ谷リーダー:

確かに、このあたりからだんだんと「統括部」というワードが入ってきます。

でも実は、ここまでのメニューはどれもこれも統括部に限った話ではなく、特に地域サービス部門ではどの部署でも共通して理解しておきたい内容ばかりなんです。

なので、時期によっては多部署合同メニューとして一緒に研修を実施することもあります。

最近では、診療部も加わっていただいて3部署合同で学びを共にする初めての試みもありました。

自部署のことだけでなくお互いの理解を深めて部署間の連携を推進しようとする、当院らしさがここでも伝わったら嬉しいです!

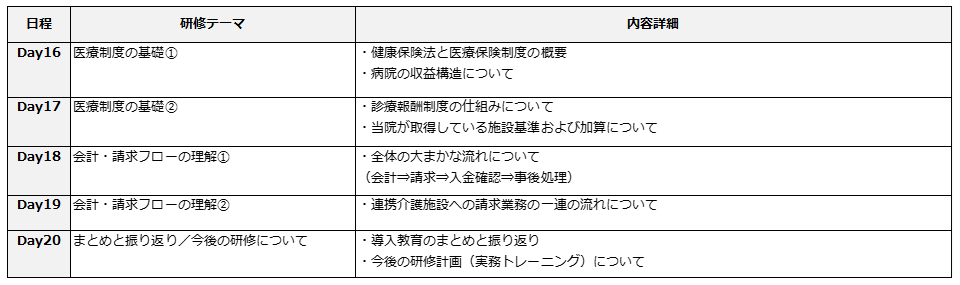

【4週目:導入研修の仕上げは、医療制度の概要や仕組み、お金の流れなどを押さえて総括へ】

葉山:

導入研修の終盤は、統括部の実務に直接的に繋がる内容が多そうですね。

桐ケ谷リーダー:

内容を見ると確かにそのように感じると思いますが、ここでは仕組みや全体像、大まかな流れのイメージを掴んでもらうことを重視しています。

病院内での仕事は、自部署で完結する仕事よりも、部署間でバトンを繋ぎなら完成させる仕事の方がよっぽど多いんですね。

細切れに作業を覚えていくのではなく、仕組みや全体像を早い段階で掴んでおくことによって、「配慮の幅」を広げていくことも意図しながら、知識の整理を進めていきます。

最終日には、これまでの学びの総括と共に、その先の実務トレーニングのイメージを共有して、いよいよ現場へと入っていきます。

■ 振り返りとフィードバック ― 複数の担当者が日々の学びをしっかりとサポート

葉山:

研修期間中、様々な方が入れ替わりで担当されているのが印象的でした。

桐ケ谷リーダー:

研修期間中は、毎日30分-1時間程度の自習時間を設けて、その日に学んだ内容を振り返りながらしっかりと整理することが出来るように配慮しています。

各研修メニューの担当はもちろん、振り返りに対するフィードバックについても、部内の総勢8名の管理職をはじめ、多彩なキャリアを歩んできた先輩スタッフなどが日替わりで担当することによって、関係性づくりと相談しやすい環境づくりを心掛けています。

■ 導入研修を終えて、いよいよ現場へ ― 一人きりにはさせません!

葉山:

導入研修後から始まるOJTは、どのように進めているのでしょうか?

桐ケ谷リーダー:

実務トレーニングのスタートは、専門的な知識を必要としない簡単な作業から一緒に加わっていただき、先輩スタッフの指導の下でひとつひとつ丁寧に覚えていきます。

例えば医療事務では、いきなり診療報酬制度に則った医療費の計算などは当面の間行いません!

これは、経験者の方であっても同様です。

はじめの数か月間は、当該部署の業務全体の流れを理解してもらうことに重きを置いてマンツーマンで一緒に作業を行ってもらっています。

大切にしているのは、とにかく「一人きりにさせないこと」。

周りのスタッフも多くは未経験からのスタート。

その苦労や不安を分かっているからこそ、こまめに声掛けを行いながらサポートすることのできる職場風土が備わっているんです。

もちろん、経験者として入職したスタッフも、より高度な知識を惜しみなくシェアしながらしっかりサポートしてくれています。

ちなみに、画一的な業務習得スケジュールは設けていません。

理解・成長の度合いやスピードは人それぞれなので、個別性を重視しつつ、段階的にレベルアップできるように、年単位で長期的にサポートしていきます。

■ 統括部で働く魅力:「視野の広がり」と「一職業人としての成長」

葉山:

統括部の導入研修、そして教育に対する考え方が良く理解できました。

合わせて伺いたいのですが、統括部で働くことの醍醐味は何だと思いますか!?

桐ケ谷リーダー:

あら、さすが良い質問!!

そうですね、一番は「病院全体の動きが見える立ち位置」で仕事と向き合うことができることだと思います。

携わる領域や、仕事を通じて関わる方々が多いからこそ、医療・介護・福祉の仕組みやそれらを取り巻く環境に至るまで、広く深く理解することができます。

そしてもう一つ、職業人としての普遍的な知識やスキル、仕事観が身に付けられること。

統括部のスタッフは、病院機能を「統括」する役割を担う上で、常に高い社会性を備えておくことが求められます。

例えば、スタッフが将来的に湘南第一病院から飛び出して他所の環境で活躍したいと考えることがあったとして、どこへ送り出しても恥ずかしくない立派な職業人になれるようサポートしていくことも、私たち統括部管理職の役目だと考えています。

■ これからチャレンジしたい方々へメッセージ

葉山:

最後に、求職者の方々に向けて一言お願いします🎤

桐ケ谷リーダー:

「医療って難しそう」と感じる方こそ、ぜひ飛び込んできていただきたいと思っています。

なんせ、かつては私自身もそうだったので!(笑)

もちろんまだまだ課題も多いのですが、現在の統括部には、「無資格・未経験からでも医療のプロフェッショナルを目指せる環境」が備わってきています。

医療に興味がある方、人の役に立つ仕事がしたい方、地域に貢献したい方——入口のきっかけはどんな動機であっても構いません。

「これだ!」と感じていただけたなら、まずはぜひ一度お気軽に見学にお越しください♪

以上、統括部の「導入研修」についてのご紹介でした!!

傍から見ているとすごく難しそうで、正直なところ「本当に未経験からでも大丈夫・・・?」と半信半疑な気持ちがあったのですが、お話を聞いて納得💡

実際に、1階の事務所内では、導入研修を終えたばかりの方が早くも堂々と対応されている姿に頼もしさすら覚える日常があります。

他部署でも同様の取り組みが既に定着していますが、改めて「基礎を整えること」の大切さを再認識した取材のひと時でした。

この記事を読んで、興味を持ってくださる方が増えたら私もとても嬉しいです♡

今後の統括部スタッフの活躍と、ここはじの活動をお見逃しなく☝

統括部では、新体制のもとにチームづくりを推進するために引き続き以下の職種を募集しています。

興味をもってくださった方、ぜひ一度来院見学や採用説明会にお越しください

以下は、定期的に行っている採用説明会のご案内です。

もっと深く統括部や各職種のことを知りたいと思ってくださった方

以下より、様々な記事が読めます