【きっと知りたい病院勤務のホント・ウソ】謎職!メディカルコーディネーター

2025.09.24

【来院見学や面接のご応募はコチラ】

こんにちは!“チームここはじ”の平塚陸です💨

カップヌードルに入っている謎肉は最後に食べる派ですが、皆さまいかがお過ごしでしょうか?

……お気づきのアナタは、チームここはじファンクラブ会員に認定です(笑)

実は今回の「謎職特集:メディカルコーディネーター」は2回目。冒頭のあいさつも、前回とまったく同じにしてみました!

本日は、謎肉ならぬ“謎職”としてMC(メディカルコーディネーター)を改めてご紹介いたします。

🔎 謎職特集とは?

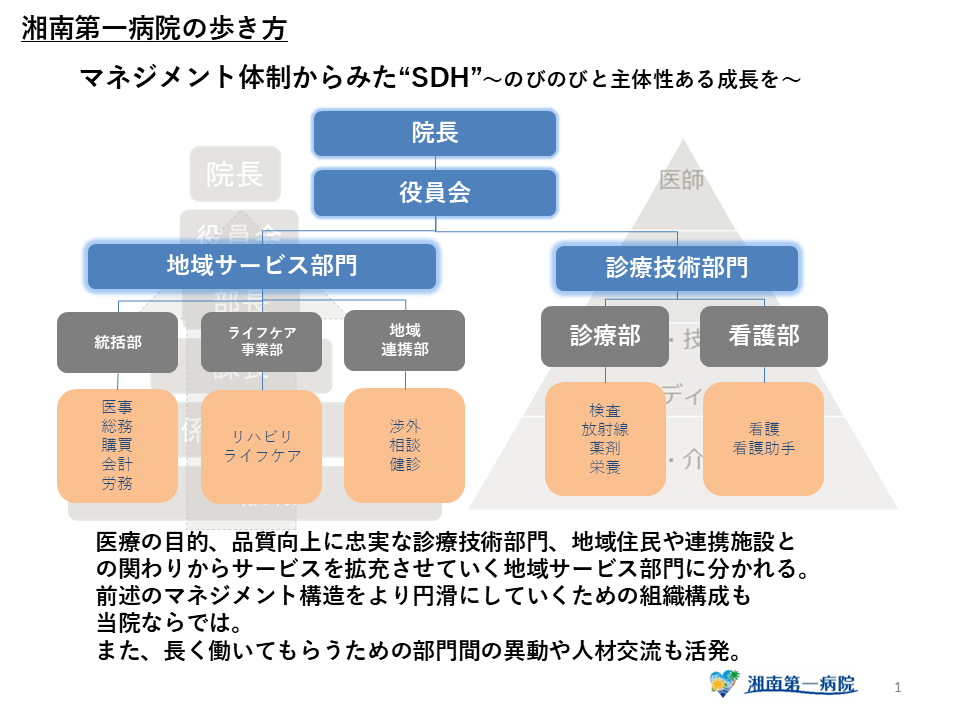

当院は、他院にはない機能や特徴を数多く持っており、その考え方に基づいて「オリジナル職種」がいくつも存在しています。

そして、私たちは 業界未経験者の採用に力を入れている 病院です。

「もっと多くの方に、病院で働くことを選択肢のひとつにしてもらいたい」——そんな想いで日々取り組んでいます。

その理由については、こちらの記事で詳しくご紹介→【未経験がイイ!“業界未経験者”の採用に力を入れている理由】

業界未経験の方にとっては、ただでさえ未知の医療業界。さらに当院オリジナル職種となると「職場環境や仕事内容がイメージしづらい」のも当然です。

そこで、こうしたオリジナル職種や独自の考え方を集めてご紹介していこう——

それがこの「謎職特集」企画です。

📣 2回目の特集。進化し続けるメディカルコーディネーター

実は、メディカルコーディネーターは2023年にも記事を作成しました。

しかし、組織もスタッフも日々成長・変化を続けており、今の姿をお伝えするためにリニューアルが必要だと感じました。

さらに今回は、異業種の方々により興味をもっていただけるよう、「病院勤務イメージのホント・ウソ」 をテーマにメディカルコーディネーターをご紹介していきます。

本記事で紹介する「きっと知りたい病院勤務のホント・ウソ」

・「未経験歓迎」と言いつつ、やっぱり経験者優遇?

・資格による序列。経験年数・資格=評価というイメージ

・「院内での仕事=デスクワークで作業」事務ってつまらなそう。

・事務で入職したら一生事務。専門職の下働きでキャリア形成が弱そう。

・専門職の人たち怖そう。人間関係ギスギスのイメージ。

・具合が悪い人ばかり。病院で働くって楽しくなさそう。

今回はメディカルコーディネーターの所属する地域連携課の加藤リーダー&成田リーダーに取材してまいりました。

さっそくご覧ください👀

「未経験歓迎」と言いつつ、やっぱり経験者優遇?

業界的にはまだまだ即戦力採用に頼っている部分が大きいと思いますが、湘南第一病院は「未経験がイイ」

「医療業界は人不足だから誰でもウェルカム?」

「入職初日から現場に放り込まれて、見よう見まねで覚えるんじゃ?」

「医療業界って“背中を見て覚えろ”な文化じゃない?」

そんな心配をする方も多いと思います。 これも違うので安心してください。

まずメディカルコーディネーターが「業界未経験者の採用」を積極的に取り組んでいる理由は2つ。

1つは医療業界の人材不足の観点から、同じ業界で人材を取り合うのではなく、他業種から受け入れることで、医療業界に携わる人たちをより多くしていきたいということ。

もう1つは、ユーザーがメディカルコーディネーターに求めることは「医療知識や経験<相手の求めていることを知ろうとする姿勢や気づく力、応えようとする姿勢」だから。

知識や経験は入職してから積み上げられるので、他業界で培われた「販売や接客スキル」がむしろアドバンテージになります。

👉だから「未経験でもいい」ではなく、「未経験がイイ!」と考えています。

それを実現するために、重要なことは「教育体制」です。

メディカルコーディネーターは入職すると、約1か月かけて「業務」より「心構えや基礎知識」を学ぶことをメインに導入研修を行っています。

イメージとしては、業務習得の前の「準備」。仕事に対する姿勢(仕事観)を整えたり、考え方や捉え方の練習をしたりします。

またシャドー研修で働くイメージを高めていく工程も。

👉日々振り返りの時間を設けて、自身の強み・弱み、思考、心情を整えながら歩んでいくので、経歴やスキルに自信がなくても大丈夫です。

平塚:

「なるほど。“未経験でもいい”じゃなくて“未経験がイイ!”なのか。

僕もこれからは履歴書の特技欄に《未経験》って書いてみようかな(笑)」

資格による序列。経験年数・資格=評価というイメージ

業界としては「ホント」

医療や介護業界全体を見ると「評価基準が不明瞭」という職場が多いのは事実です。

理由は、ユーザーの満足度やスキルを数値として評価することが難しいことにあるとされています。

湘南第一病院としては「ウソ」

医療業界ではなくても、こんな風に感じたことはありませんか?

「頑張っているのに評価されない」「数字や経験年数だけで決められるのは納得できない」

「機会は平等に」「頑張っている人を、ちゃんと評価したい」というマネジメントポリシーがあります。

そのためメディカルコーディネーターは評価基準を明確にしていて、大きく3つの視点があります。

①「技能」。簡単にいうと「業務習得」です。「やっている&できている」で評価しています。

②「階級」。これは「仕事観」とか、「姿勢や視点」と表現しましょうか。「個人(自身)→配置機能→自部署→部門…」と、どの視点で日々の仕事に取り組んでいるのか、それにより得られる成果(影響)も広がりを評価しています。

③「自組織への貢献」。各部署には年度の計画があり、それらに参画・参加することで貢献できるしくみです。

👉まとめると「メディカルコーディネーターは“売上”や“年数”、“資格”ではなく、“ユーザーの不安や孤独感にとことん寄り添う姿勢”を評価します。

平塚:

僕の想像では《ラーメン→うどん→そば》くらいの広がりしかなかったんですけどね(笑)

メディカルコーディネーターは《イタリアン→和食→フレンチ》くらい多彩に選べる感じですね!

もちろんキャリアの話ですよW

「院内での仕事=デスクワークで作業」事務ってつまらなそう。

答えは「ウソ」。

👉「メディカルコーディネーターは”バックオフィスの仕事ですが”事務”ではありません」

ユーザーや他職種と常にコミュニケーションをとりながら進める、「医療相談員」のようなイメージです。

その役割は2つ。

①ユーザーの不安や孤独に寄り添うこと

②専門職が最大限能力を発揮できるようバックアップすること

具体的にはこんなお仕事があります。

・受診のサポート:高齢者施設からの受診や入院依頼の調整業務、患者様のご案内や次回予約調整、カルテや検査入力等の診療サポート業務

・入院中に退院をサポート:退院に関わる調整や相談支援業務

・高齢者施設に訪問し受診をサポート:患者様の情報収集や各種調整、カルテ入力等の診療サポート業務

最初は院内での調整が中心ですが、経験を積むほどに裁量(任せてもらえること)は広がり「院外」へと活躍のフィールドが広がります。

もちろん診療のサポートにおいては「医師の指示のもと」が前提ですが、メディカルコーディネーターは“指示待ち”ではありません。

地域やユーザーとつながるフロントとして、役割に応じて自ら考え行動する姿が求められます。

👉つまりメディカルコーディネーターは、ただの事務職ではなく、裁量の大きな成長型の仕事です。

平塚:

「MCって、“事務の皮をかぶった相談員”って感じですね(笑)

パソコンだけじゃなく、人と人をつなぐのがメインって驚きです!」

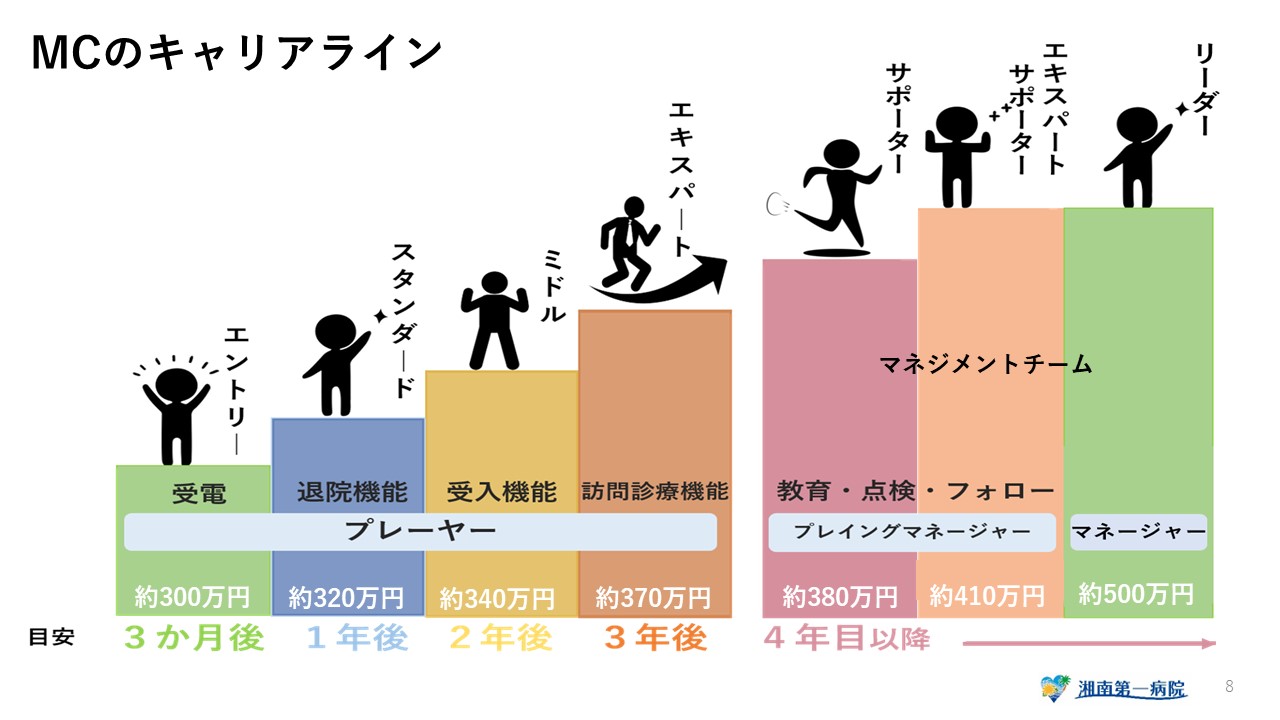

事務で入職したら一生事務。専門職の下働きでキャリア形成が弱そう。

そろそろお気づきの方も多いかもしれません。これも答えは「ウソ」。

医療業界全体でみると「資格や年数による序列」が色濃く、キャリア形成が難しい病院が多いのも事実です。

背景には【人不足により「業務を覚える」ための教育しか受けられない→現場の余裕がなく見て覚えろ系の教育→なかなか成長しない→退職】という悪循環があると思います。

さて当院では未経験者でもキャリアを広げられるしくみを意識的に整えてきました。

昇進して管理職(マネージャー)を目指す道、資格取得支援を受けて「医療事務」や「医師事務作業補助」に進む道、 さらには「社会福祉士」や「看護師」を目指して実務経験を積む道、学校への推薦を受けることもできます。

また部署異動や人材交流もあり、自分の興味や強みを広げていくことができます。

定期的なコミュニケーションで「あなたがどうしたいのか」を言葉にする機会を持ち、未来のキャリアを一緒に描いていきます。

👉だから「今キャリアを描けていなくてもOK」メディカルコーディネーターとして働くこと自体が、新しいキャリアのスタートになります。

専門職の人たち怖そう。人間関係ギスギスのイメージ。

業界的にはそう思われがち。なぜなら理由が3つあります。

・「医師の指示のもと」で動くため上下関係が強く見える

・人命を扱うため、緊張感や責任感から言動が厳しくなりやすい

・専門性が高く「自分には理解できない」と感じる不安や劣等感

でも湘南第一病院は違います。当院では「どの職種も同価値」という考え方を大事にしているので安心。

「専門職だから偉い、資格をもっていないから立場が弱い」ではなく、「役割が異なるだけ」つまり上下ではなく、同じ目的を果たすための協力関係という位置付けです。

さらに「業界未経験者の積極的採用を病院全体にオープンにしている」ので「わからないかもしれない、教えてあげよう」と歩み寄ってくれる専門職のスタッフが多くいます。

またメディカルコーディネーターとしては、導入教育で多くの職員が関わることで関係性づくりを促したり、月に1度コミュニティを開催し知識補完はもちろん課題や心持ちも含めて、一緒に解決策を考えたり整えるしくみがあります。

未経験者採用が故にスタッフのバックグラウンドは様々なので、マネジメントチームで継続的にサポートしながら成長を促しています。

一般的に売上や数字で評価される職場はスタッフ同士がライバル関係になりやすいと思いますが…

👉メディカルコーディネーターは競い合うより、協力関係や共に高めていくための風土やしくみが根付いているので安心です。

平塚:

「いや、ギスギスしてないならむしろサラサラ?

シャンプーのCMみたいなこと言っちゃった(笑)」

具合が悪い人ばかり。病院で働くって楽しくなさそう。

これは声を大にして「ウソ」だと伝えたいですね。

病院に来る方は何かしら「お困りごと」を抱えています。

だから接客業のように「楽しさ」や「感動」を提供する仕事ではありません。

確かに「売れた!喜んでいただけた」というやりがいも、ハッピーで素敵ですよね。

しかし メディカルコーディネーターの仕事には別の“楽しさ”、仕事の魅力があります。

・ちょっとした声かけや気づきが、誰かの安心につながる

・ご本人やご家族、施設の支えになれる

・仲間と協力して挑戦し、成長や貢献を実感できる

私達がご利用者様からいただく「言葉」は、困難や不安に寄り添い、コミュニケーションを積み重ねた「結果」です。

つまり背景やストーリー、ここまでのプロセスが詰まった「言葉」には、重みがあり、心を動かされます。

お困りごとを抱えている、ご本人やご家族、支えるご施設に寄り添いサポートすることは決して簡単なことばかりではありません。

でも実際にMCたちはイキイキと働いています。それはしくみや環境が整っているから。

挑戦できるチャンスがあり、支え合える仲間がいて、そのプロセスをしっかり評価する体制があるからです。

👉メディカルコーディネーターの仕事は、“ただ楽しい”ではなく、“心を動かされる深みのある仕事”。 それこそが醍醐味だと思います。

以上、「きっと知りたい病院勤務のホント・ウソ」をテーマに謎職~メディカルコーディネーター~をお届けしました。

今回取材を通して、メディカルコーディネーターの仕事は“寄り添う”ことに全力を注げることが魅力的に感じてもらえるではないかと思いました。

販売や接客だと『本当にお客様にとってベストか?』と悩みつつも、売上やノルマに追われる場面がありますよね。

メディカルコーディネーターは、数字ではなく“利用者さんやご家族のベスト”を追求することが評価につながる。背中を押してくれる要素だと感じました。

正直、僕も入職した20代の頃は今後のキャリアとか考えたことなかったです。とりあえず目の前の仕事をこなすだけ”タイプでした。

でもメディカルコーディネーターの話を聞いて、『キャリアって描けてなくてもいい。ここから描き始められる』って環境があるのはすごく心強い。

『今のままでいいのかな?』って思ったら、まずは検討してもらいたいと強く感じました‼

興味をもってくだった方は以下のリンクを要チェックや‼

■地域連携部トップキーマンは【地域連携課 課長 加藤】

■今回をご紹介した健診課の所属する地域連携部の紹介ページはこちら!

■当院でMCとして働いてみたい方!興味がある方はこちら↓↓

■定期的に採用説明会も実施中!実際に見て聞いて検討してみたい方はコチラ↓↓

https://shonan-daiichi.jp/blog/recruit/event/

■メディカルコーディネーターとして一緒に働いてみたい方はコチラ↓↓

https://shonan-daiichi.jp/list/job_guide/mc/