【MC特集】医療知識ゼロから挑戦できる?メディカルコーディネーター導入研修を取材

2025.09.26

【来院見学や面接のご応募はコチラ】

みなさんこんにちは!チームここはじの平塚陸です💨

秋らしい気候になってきました!暑さも落ち着きつつ、気温も下がり涼しく過ごせるはずが、汗が止まりません💦

葉山さんから「多分、必要以上に動き回っているから」だと言われて、自覚がなかったことに驚いています(笑)

さて、今回はMC(メディカルコーディネーター)特集の第6弾!

第1弾では、過去の記事を振り返りつつ、皆様の知りたいメディカルコーディネーターのあれこれをご紹介。

→【MC特集】これさえ読めば分かる!メディカルコーディネーター

第2弾では、MCの所属する「地域連携課」が推進する「地域連携」とは何か。その原点とここまでの歩み。

→【MC特集】未経験者8割の挑戦!SDHの考える地域連携とは」

第3弾では、「外部研修」について。院内を飛び出し、外部ではどのようなスタッフが何を学んでいるのかご紹介。

第4弾では、今年度継続的に行っている勉強会!学ぼうの会の様子をご紹介。

→【MC特集】学びの機会がいっぱい〜教えて理学療法士さん“学ぼうの会”編~

第5弾では、地域の声に応えるために学ぶ「MCセミナー」のご紹介。

というのも、メディカルコーディネーターは当院オリジナルの業界未経験者から挑戦できる職種として、もっと多くの方に知ってもらいたいと考え、現在、採用活動を強化しています。

しかしながら「どんなことをする仕事なのだろうか」

「仕事内容はイメージできたけど、本当に未経験からチャレンジできるのだろうか」…など

正直ハードルが高い仕事に見られがち。聞くところによると、入職後にはまず“導入研修”と呼ばれるものを実施しているそう!

今回はこの“導入研修”について、地域連携課の加藤さんへインタビューをしてまいりました‼️

【医療知識ゼロで大丈夫?】

平塚:

メディカルコーディネーターのみなさんって多くが、本当に業界未経験者なんですよね?

正直、医療用語・制度を理解して、高齢者施設やご家族から相談を受けたり、調整やご支援にあったり、専門職をバックアップするのはハードルが高そうに見えます‼

実際のところはどうなんでしょうか??

加藤:

うんうん。とても正直な意見だね(笑)

まず安心してほしいなと思うのは、導入研修では“業務”より“心構え”から学ぶことです。

メディカルコーディネーターの導入研修は約1か月をかけて、湘南第一病院で働くスタッフとして備えていてほしい心構えを身に着けることを目的に研修しています。

平塚:

業務ではない…一体どのような研修内容なのでしょうか?

加藤:

全体の構成としては、【座学→シャドー→ディスカッション→振り返り】をしながら研修を進めています。

研修は工程ごとにわかれています。

例えば、「社会に目を向ける」という研修では、「超高齢社会という社会課題」に対し、当院が高齢者医療に注力している理由を伝え、自分たちの仕事が何に繋がっていくのか理解を促します。

文字面では「難しそう」と感じる方もいるかもしれませんが、ふと考えてみると社会課題の影響って身の回りでたくさんあるんですよ。

学んだことを話すと、自分ごとになる。だから、少しずつ“当院スタッフ”としての心構えが身についていくんです。

こうした思考や言葉にすることは、現場に出た後にさらに求められ、磨き続けていくことになります。研修はその練習も兼ねているんですよ。

また医療や診療報酬などの基礎知識は、約半年ずつ計1年ほどかけて継続的に学んでいきます。

なので医療知識はなくて大丈夫。

むしろ接客業などをされていた方は、“人の話を聞く力・伝える力”=思考や言葉にすること長けているので、それだけでアドバンテージになると思いますよ★

【そもそも“メディカルコーディネーター”って、何するの?】

平塚:

じゃぁ僕でもメディカルコーディネーターにチャレンジできそうですね(笑)

それにしても、僕の力不足と認めざるを得ないのですが、メディカルコーディネーターは職種が不明瞭で応募しにくいと感じます。

僕も急に説明を求められたら正直困っちゃいます。ちゃんと理解していないとダメでしょうか?

加藤:

そうだよね。平塚君の気持ちさえ決まれば私達はウェルカムだよ!もちろん面接するけどね(笑)

これはメディカルコーディネーターが当院オリジナル職種が故に、長年の課題だと思っています。

どんな仕事をするのかは、以下の記事で紹介しているのでぜひご覧ください。

導入研修という視点でお話させてもらうと、導入研修のゴールは“自分の言葉で語れることを”目指しています。

・湘南第一病院で働くメディカルコーディネーターとは

・その人が考える、湘南で高齢者に一番やさしい病院を自分の言葉で表現すること

研修を通して、見て、体感して、考えて、言葉にして、少しずつ深まっていくので大丈夫。

それは導入研修を終えてステップアップしていくなかでさらに深まっていくものだと思っています。その時のその人なりの答えが出ることがゴールなんです。

また業務に入ると、目の前のことに必死になって、目的よりも効率や自分都合を優先してしまうこともありますよね。

そういった時に振り返って、省みる「初心」になればという狙いもあります。

まずはよく分からなくてOK。「誰かの役に立ちたい」「感謝されたい」「社会貢献したい」という思いに応えられる職種であること。

売れたかどうかという二択で測られる数字ではなく、結果がどうであれ”真摯に向き合った自分の言葉や姿勢”が誰かの安心に繋がり評価される仕事です。

興味さえあれば、来院見学や採用説明会、カジュアル面談、そして面接を通してメディカルコーディネーターの仕事を理解してもらうので安心してくださいね。

【現場、怖くない?本当にやっていけるのかな…】

平塚:

よしよし…僕にもチャンスがあると( ..)φメモメモ

メディカルコーディネーターのことは手取り足取り教えてもらうとして…

いくら座学をしてもさすがにいきなり業務、現場に放り出されてやっていけるのかどうか心配な方も多いかと思うんですけど、どうですか?

加藤:

任せなさい!もちろん現場に出るのには、どのメディカルコーディネーターも勇気が必要だったと思うし、怖いという気持ちはゼロにはならないよ。

そういった気持ちは至極当然だし、お仕事に真剣に向き合ってくれている証拠だと捉えています。

さて具体的なプランだけども、いきなり業務や現場に放りだしたりしないのは、前述でもなんとなくわかってきたかと思います。

実務に関しても【座学→シャドー→振り返り】のステップを踏んでいるのでご安心を!

電子カルテの使い方から何から研修に組み込まれているし、最初にチャレンジする「受診相談」は、モニタリングシステムやこれまでの事例の録音を聞いて練習するんですよ。

研修中は必ず先輩がついてくれているから大丈夫。研修後も隣でサポートしてくれるので安心です。

導入研修中は、毎日振り返りシートを用いて振り返りを行いますし、研修後もデイリーで振り返りトークをしてくれます。

導入研修後も、業務習得中は月に一回はコミュニティで現場を離れてコミュニケーション(1on1)をとることで、知識補完はもちろん課題や心持ちも含めて、一緒に解決策を考えたり整えたりします。

少しずつできることが増える実感が、あなたの自信になること間違いナシ!つまり安心設計です(笑)

【医療のプロと、私が対等に話せるの?】

平塚:

やさしさの宝石箱ですね(笑)

しかーし、やっぱり医療業界未経験者からすると専門職たちに囲まれながら仕事をしていくことには一定の不安があると思うのですが…?

加藤:

そんなこともあろうかと、導入研修では他部署研修も組みこんでいます。

導入研修スケジュールの「ブルー」の 部分がそれにあたります。

またチャンスがあれば、他部署で同期がいる場合は一緒に研修を行うようにしています。

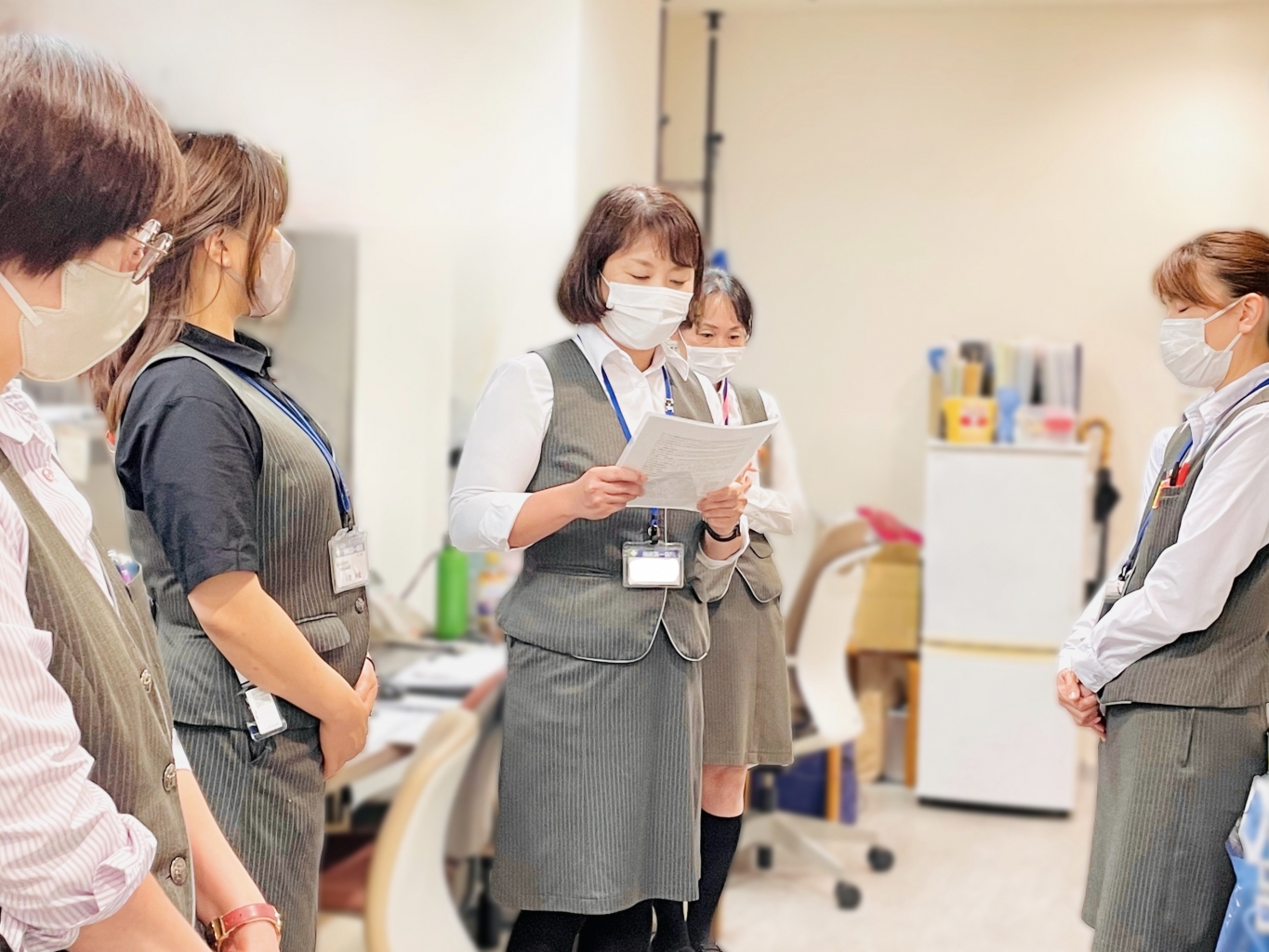

因みにちょうど現在は、メディカルコーディネーター×医療事務×栄養士が、メディカルコーディネーターの導入研修メニューに参加してくれています。

他部署研修で相手の仕事や目指している医療のカタチを少しでも理解し、他部署との繋がりをつくることで、実務に入ったあとの連携の後押しになればいいと考えてのことです。

実際に過去に比べると、他部署や多機能への理解のある職員が増えてきて、横の繋がりが深まりつつあるなぁと個人的にも感じています。

またこれは採用説明会でも毎回お伝えしていますが、医療提供の根幹を握っているのは専門職ですが、地域のとの窓口になっている地域連携課が持ちうる情報がなければ、質の高い医療の実現は遠のきます。

つまり私達がユーザーと専門職の架け橋になることで、多くの人力になることができるお仕事なんです。

「人間関係ってやっぱり気になりますよね」

平塚:

僕もその研修参加したかったです‼加藤さんなんで呼んでくれなかったんですか!?😲(笑)

さてさてちょっとディープな部分もお聞きしたいと思います。他業界では業績を含め他スタッフがライバル関係になりえたりして色々大変とお聞きます。

メディカルコーディネーターたちは、ぶっちゃけどうなんでしょうか?(笑)

加藤:

これは職場人間関係ドロドロ容疑がけられてますね(笑)

まずは導入研修の視点でお話させてもらうと、できるだけ多くのスタッフに導入研修に関わってもらっています。

導入研修スケジュールのオレンジの部分がそれにあたります。狙いは以下の通りです。

・多くのスタッフに「教育」に関わる機会を与えたい

・自身も「教育」に関わるスタッフの一人として自覚を育み、新人を独りにしない風土形成の一部とする

・最終日に研修で得たこと、気づきを発表することで、教育側の気づきや学びの機会とする

・教育側に学びがあることを知り、新人でも「組織」に貢献できることがあることを実感してもらう

こうしたしくみはもちろん、「お人柄採用」を続けていることもあるかもしれませんが、メディカルコーディネーターたちは「フラット」とか「ニュートラル」なスタッフが多いんです。

感情的になる場面はゼロではないですが、シビアな状況や相談に応えていく仕事の性質上、「フラット」や「ニュートラル」である必要があるのだと思います。

だからこそ、導入教育では「医療や介護を取り巻く環境」や「社会に目を向ける」といった「仕事やユーザーの背景」を学んでもらいます。

理由は現場に出た時に、日々起きうる様々な出来事やご相談を受け入れやすく、理解しやすくなると考えているからです。

簡単なお仕事でないからこそ、スタッフそれぞれの良いところ目を向け、協力し合って乗り切る空気をつくり出し続けてくれている現場の主任(サポーター)たちのおかげでもあると感じますね!

【医療って、残業多そう。生活もちゃんと守れる?】

平塚:

ドロドロどころかサラサラじゃないですか(笑)さて最後になりますでしょうか…

メディアやドラマで取り上げらていることもあって、医療業界は残業とか生活リズムが整わない日勤夜勤とか、将来設計との両立が不安というイメージも強いか思います。

メディカルコーディネーターたちはどうなんでしょうか?

加藤:

まずはメディカルコーディネーターの勤務時間は 平日8:30〜17:00/土曜8:30〜12:00。休日は日曜・祝日+月1.5日の休暇です。

ママワーカーも多く、産休育休取得者も実績があるので、働きやすさには自信を持っていますよ!

募集要項は以下をご覧ください👀

残業時間ですが、これは正直時期によります。平均20時間程度です。

理由は、医療機関は地域の医療ニーズに応え続けることが使命だから。

インフルエンザやコロナなど、その他の感染症を含め、地域の医療ニーズが高まればおのずと残業も増えるということですね。

「医療従事者になる」ということの1つだと捉えていただきたいですね。

とは言っても、以前求職者さんから「前職は始発→終電という生活で…」という話を聞いて驚いたものですが、さすがにそんなことはないので安心しください。

またある程度医療ニーズが高まる時期が予測できること。

どのスタッフの時間も同価値であり、いつも同じ誰か残業するのではなく、全員が貢献し合うためのしくみや風土づくりにも取り組んでいることは、自信を持って伝えられます。

【“興味あるかも”と思ったら、それがスタートのサインです】

平塚:

え!意外でした。残業時間はそんな感じなんですね!

さて最後に加藤さんから求職者のみなさんにメッセージをいただけますか?

加藤:

今回は導入教育研修をメインにメディカルコーディネーターについてお話させてもらいました。

本記事では、紹介できたのはほんの一部。転職するかどうかとか、当院にするかどうか、あるいはメディカルコーディネーターにするかどうか。

そんなのは、あとで考えたらいいと私は思います。

行動しなくては始まらないと思うので、まずは採用説明会や来院見学、カジュアル面談に来てみませんか?

これらは選考の場ではなく、求職者のみなさんの情報収集の場です。

興味レベルで応募してもらって大丈夫ですよ!ぜひお待ちしていまーす!

以上、MCの“導入研修”についての紹介でした‼️

今回加藤リーダーへ取材をさせていただき、僕もやっとメディカルコーディネーターの仕事内容を理解できたような気がします!!

当院オリジナル職種が故に、イメージがつきずらく、せっかく未経験から挑戦できる職種なのに選択肢から外れてしまうのはもったいない!

この記事を読んで少しでもMCに興味を持っていただけたら僕も嬉しいです!!

興味をもってくだった方は以下のリンクを要チェックや‼

■地域連携部トップキーマンは【地域連携課 課長 加藤】

■今回をご紹介した健診課の所属する地域連携部の紹介ページはこちら!

■当院でMCとして働いてみたい方!興味がある方はこちら↓↓

■定期的に採用説明会も実施中!実際に見て聞いて検討してみたい方はコチラ↓↓

https://shonan-daiichi.jp/blog/recruit/event/

■メディカルコーディネーターとして一緒に働いてみたい方はコチラ↓↓

https://shonan-daiichi.jp/list/job_guide/mc/